CARGOS

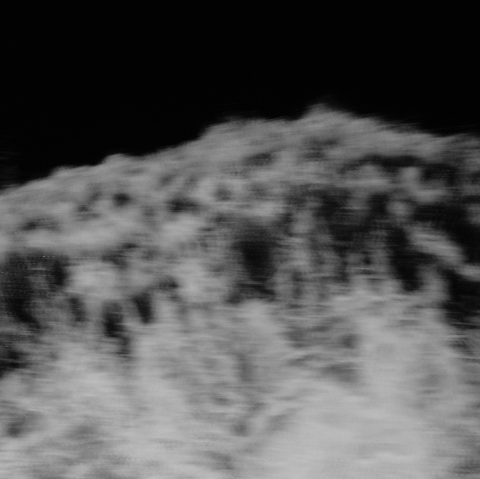

Je n’oublierai pas ces monuments d’acier que soutiennent droits sur l’eau, d’invisibles mais variables équilibres sur les eaux grasses et salées des bassins. C’est enfant que je les rencontre. Ils m‘enivrent alors du vertige de leurs volumes enchevêtrés qui finissent en pavillons et antennes colorés et nerveux, où les dilue un ciel indifférent.

Les cargos, grosses bêtes assoupies dans le vacarme des oiseaux de mer, tenus aux quais par des liens démesurés, oscillent sur des ressacs millimétrés tâchés de fuels violacés.

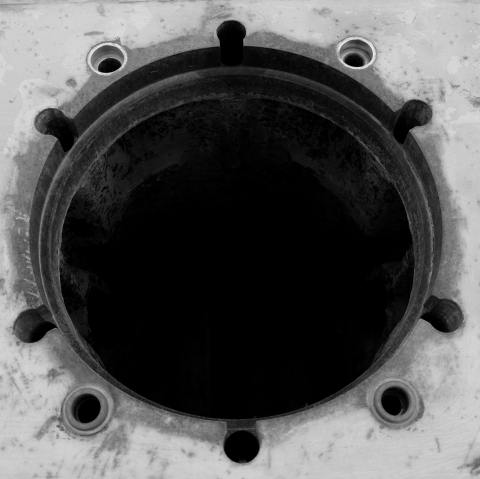

Dans leur intérieur les hommes d’équipage occupés et sérieux appartiennent au monstre. Ils surgissent de coursives sombres, terriers d’un labyrinthe, absorbés de tâches obscures. Leur langage étonnant psalmodie à la fois silence et musique, puis dans leur propre écho mystérieux disparaissent dans d’autres abysses.

Ce fut ma profession d’être l’un d’eux.

Mais encombré d’une infructueuse adolescence, funambule sur la mer, la tête bringuebalée dans les plus creuses vagues, j’ai longtemps rêvé debout. Il fallut bâtir en luttant contre l’esprit des contemplations, les nécessaires compétences à la machine que maltraitaient les vents et les marées. Et adosser aux parois du navire parcourues de tuyaux et de câbles, une machine mentale qui l’épousât. Il fallut pouvoir s’y coupler de jour et de nuit, de corps et d’esprit, devenir alors l’un des hommes-machine, l’un des hommes-navire, un marin parmi d’autres.

Jean-Claude Feuillarade • Juillet 2022

Les cargos, grosses bêtes assoupies dans le vacarme des oiseaux de mer, tenus aux quais par des liens démesurés, oscillent sur des ressacs millimétrés tâchés de fuels violacés.

Dans leur intérieur les hommes d’équipage occupés et sérieux appartiennent au monstre. Ils surgissent de coursives sombres, terriers d’un labyrinthe, absorbés de tâches obscures. Leur langage étonnant psalmodie à la fois silence et musique, puis dans leur propre écho mystérieux disparaissent dans d’autres abysses.

Ce fut ma profession d’être l’un d’eux.

Mais encombré d’une infructueuse adolescence, funambule sur la mer, la tête bringuebalée dans les plus creuses vagues, j’ai longtemps rêvé debout. Il fallut bâtir en luttant contre l’esprit des contemplations, les nécessaires compétences à la machine que maltraitaient les vents et les marées. Et adosser aux parois du navire parcourues de tuyaux et de câbles, une machine mentale qui l’épousât. Il fallut pouvoir s’y coupler de jour et de nuit, de corps et d’esprit, devenir alors l’un des hommes-machine, l’un des hommes-navire, un marin parmi d’autres.

Jean-Claude Feuillarade • Juillet 2022